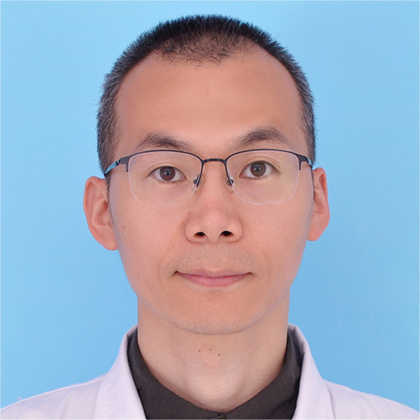

李竹林副主任医师 首都医科大学附属北京朝阳医院 普外科

炎症性肠病可能引发营养不良、肠梗阻、肠穿孔等后果,严重时可能增加癌变风险。炎症性肠病主要包括克罗恩病和溃疡性结肠炎,与免疫异常、遗传因素、肠道菌群失调等有关,需长期规范治疗。

炎症性肠病可能导致慢性腹泻、腹痛、血便等症状反复发作,影响营养吸收。长期炎症刺激可能造成肠道狭窄或梗阻,部分患者可能出现肠壁穿透性病变,引发腹腔感染或瘘管形成。肠道黏膜持续损伤可能增加结直肠癌的发生概率,尤其溃疡性结肠炎患者癌变风险随病程延长而上升。儿童患者可能出现生长发育迟缓,成人可能伴随关节痛、皮肤病变等肠外表现。

炎症性肠病活动期可能引发中毒性巨结肠、大出血等急症,需紧急医疗干预。部分患者因长期使用免疫抑制剂可能继发感染,激素治疗可能诱发骨质疏松或代谢紊乱。妊娠期患者疾病活动可能增加早产或低出生体重儿风险,需密切监测。少数患者可能出现原发性硬化性胆管炎等肝胆并发症,或血栓栓塞事件。

建议炎症性肠病患者定期进行肠镜和影像学检查,监测疾病进展。日常需选择低渣、高蛋白饮食,避免乳糖或辛辣食物刺激。严格遵医嘱用药,不可自行调整免疫抑制剂剂量。出现持续发热、剧烈腹痛或便血加重时需立即就医。保持规律作息与适度运动有助于缓解症状,必要时可寻求营养师或心理支持团队帮助。